在重庆连绵的武陵山区,流传着一种穿越千年的神秘艺术——土家傩戏。这种融合了原始宗教、戏剧表演和民俗仪式的综合性艺术形式,被誉为”中国戏剧活化石”,于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

傩戏的起源可追溯至先秦时期的驱傩仪式。土家族先民相信,通过特定的面具、服饰、唱腔和动作,能够沟通人神两界,达到驱邪纳吉的目的。在重庆酉阳、秀山等土家族聚居区,至今保留着完整的傩戏表演体系。学者研究发现,重庆地区的傩戏既保留了楚巫文化的基因,又融合了巴蜀地域特色,形成了独特的艺术风格。

傩戏表演的核心是面具艺术。土家傩面具有”三十六相,七十二变”之说,每个面具都代表特定的神灵或角色。制作工艺极为讲究,需选用上等白杨木,经过选料、粗坯、精雕、打磨、上彩、开光等十二道工序。面具造型夸张变形,色彩浓烈,具有强烈的视觉冲击力。开山、先锋、判官等主要角色面具,往往镶有铜铃、彩穗等装饰,在舞动时发出清脆声响。

仪式结构上,完整的傩戏表演包含”开坛””请神””演傩””送神”四个部分。”开坛”时,掌坛师带领弟子设坛作法,用鸡血画符定方位;”请神”环节吟唱古老傩歌,邀请各方神灵降临;”演傩”是核心部分,通过《开山猛将》《阴阳判官》等经典剧目,演绎驱邪逐疫的神话故事;最后的”送神”仪式,则要焚化纸马,恭送神灵归位。整个仪式持续数小时,充满神秘庄严的宗教氛围。

音乐方面,傩戏采用独特的”傩腔”唱法,配合牛角号、师刀、令牌等法器发出的声响。唱词多使用土家语古调,内容包含创世神话、族源传说等。舞蹈动作刚劲有力,常见”踩八卦””跳五方”等程式化步伐,象征天地人三界的沟通。服饰以红、黑、白三色为主,绣有云纹、水波纹等传统图案,腰间系有十二面彩旗,代表十二月令。

在当代社会,傩戏的传承面临严峻挑战。一方面,老艺人相继离世,年轻人外出务工,导致传承断层;另一方面,商业化的表演往往简化仪式流程,失去原有文化内涵。值得欣慰的是,重庆地方政府已采取多项保护措施:建立非遗传承人制度,在中小学校开设傩戏兴趣班,举办”武陵山傩文化节”等。酉阳土家族苗族自治县还建成了傩戏文化生态保护区,让这一古老艺术在原生环境中得以延续。

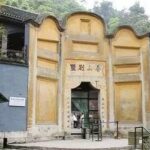

对游客而言,观赏傩戏最佳时节是农历春节至元宵期间,以及土家族的”六月六””赶年”等传统节日。重庆中国三峡博物馆常设傩文化展厅,酉阳龚滩古镇也有定期展演。值得注意的是,作为神圣的仪式艺术,观看傩戏需遵守特定禁忌:不可随意触碰面具法器,女性月经期间不宜参与核心仪式,拍照前需征得掌坛师同意。

从文化研究角度看,土家傩戏具有多重价值:人类学层面,它保存了原始宗教的活态样本;艺术学层面,它展现了综合性表演艺术的早期形态;社会学层面,它维系着土家族的文化认同。法国汉学家施舟人曾评价:”傩戏是理解中国民间信仰最重要的钥匙之一。”

随着非遗保护意识的增强,土家傩戏正以新的姿态走向世界。2018年,重庆傩戏团赴法国参加”中国文化年”演出;2021年,酉阳傩面具制作技艺入选”中国优秀传统工艺振兴计划”。这种古老艺术正在传统与现代的对话中,寻找着可持续发展的新路径。