重庆,这座被两江环抱的山城,如同地质断层般清晰地保存着中国西南地区三千年的文明堆积层。当游客在洪崖洞打卡网红景点时,脚下踩着的正是古巴国都城的遗址;当轻轨穿楼而过的瞬间,车窗外的风景里藏着宋代城墙的残垣。这座城市的历史记忆,以最生动的方式融入现代肌理。

第一章 巴渝文明的基因密码

在巫峡峭壁的悬棺群里,考古学家发现了最早的巴人象形文字。这些刻在青铜器上的”巴蜀图语”,记录着公元前11世纪巴人部落的渔猎生活。重庆中国三峡博物馆珍藏的战国巴人编钟,其独特的五声音阶体系,暗示着与中原礼乐文明截然不同的文化基因。当代学者通过DNA检测证实,重庆原住民的遗传标记中仍保留着古代巴人的特征片段。

第二章 历代建城的空间叙事

秦将张仪修筑的江州城,奠定了重庆”城在山上,山在城中”的营造法则。南宋时期,余玠构筑的钓鱼城防御体系,创造了阻挡蒙古铁骑36年的军事奇迹。明代戴鼎筑城时独创的”九开八闭”城门格局,至今仍在渝中区的地名中留有痕迹。这些古代城建智慧,在当代表现为轻轨与索道构成的立体交通网络,形成跨越时空的技术对话。

第三章 移民文化的融合现场

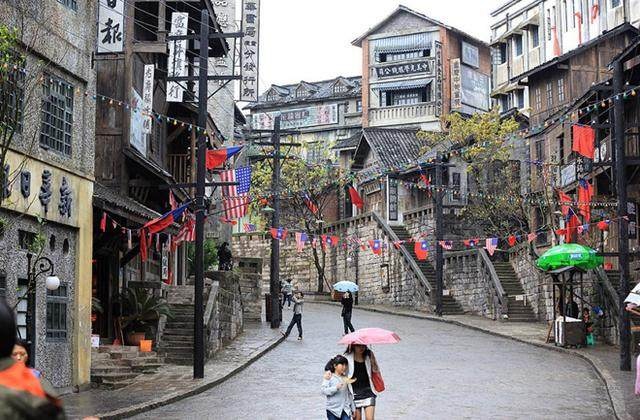

清初”湖广填四川”移民潮,为重庆注入了多元文化基因。湖广会馆的戏台上,汉剧与川剧同台竞艺;磁器口古镇的青石板路,记录着江西瓷商与本地袍哥的商贸传奇。人类学家发现,重庆方言中保留着13种方言岛的发音特征,这种语言多样性在朝天门码头劳工的号子声中得到最鲜活的传承。

第四章 抗战陪都的烽火记忆

曾家岩周公馆斑驳的外墙上,仍可辨认出日军轰炸的弹痕。复旦大学西迁时在菜园坝搭建的临时校舍,孕育了中国现代教育史上的”沙坪学脉”。美国飞虎队队员在南山空军坟留下的英文日记,与重庆市民防空洞里刻写的打油诗,共同构成二战东方战场的独特记忆文本。

第五章 当代山城的文化转译

长江索道车厢里,本地老人讲述的码头故事与游客手机中的VR导览形成奇妙共生。李子坝轻轨站的设计灵感,实则源自山城传统的”吊脚楼”建筑智慧。火锅店里九宫格的分区逻辑,与古代巴人”依山分寨”的聚落格局有着惊人的相似性。这种将历史基因转化为现代体验的能力,正是重庆文旅融合的核心竞争力。

当我们穿行在十八梯重建的历史街区,触摸洪崖洞加固过的古城墙,或在朝天门新老建筑的交界处驻足,实际上正在参与一场跨越三千年的城市对话。重庆的历史不是封存在博物馆玻璃柜里的标本,而是流动在街巷烟火气中的生命体,等待每位来访者用脚步丈量,用心跳共鸣。